Il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21 dell'UNFCCC, acronimo dell'inglese United Nations Framework Convention on Climate Change), con l'obiettivo di pervenire alla firma di un accordo volto a regolare il periodo post-2020. Tale accordo, adottato con la decisione 1/CP21, definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.

L'accordo di Parigi prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio "contributo determinato a livello nazionale" (NDC - Nationally Determined Contribution) con l'obbligo di perseguire conseguenti misure per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo.

L'Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021.

Dopo la presentazione della Comunicazione sul "Quadro Clima-Energia 2030", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono gli obiettivi per il periodo 2021-2030 e che costituiscono l'NDC dell'UE (che prevede un'obiettivo di riduzione del 40% rispetto all'anno 1990). Tale NDC è stato però modificato in seguito ai nuovi obiettivi posti nell'ambito del "Green Deal europeo" e dal cd. pacchetto "Fit for 55%" (v. infra): il 16 ottobre 2023 il Consiglio dell'UE ha approvato la presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) dell'NDC aggiornato dell'UE, che recepisce il nuovo obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 (tale NDC sostituisce il precedente aggiornamento dell'NDC operato nel dicembre 2020 e che già era volto ad adottare l'obiettivo del 55%).

Il principale risultato raggiunto dalla Conferenza - come evidenziato nel comunicato stampa dell'UNFCCC - è l'approvazione di un accordo che prevede:

- di triplicare i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, passando dal precedente obiettivo di 100 miliardi di dollari annui a 300 miliardi di dollari annui entro il 2035;

- di garantire gli sforzi di tutti gli attori affinché lavorino insieme per aumentare i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, da fonti pubbliche e private, fino a raggiungere un importo di 1.300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035.

Nel citato comunicato stampa viene altresì sottolineato che il nuovo obiettivo finanziario approvato dalla COP29 si innesta sui risultati delle precedenti conferenze e vengono ricordati, in particolare, l'istituzione del Fondo per le perdite e i danni (Loss and Damage), concordata nella COP27, e l'accordo per l'abbandono dei combustibili fossili e per triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale raggiunto alla COP28.

Nel comunicato stampa della Commissione europea del 24 novembre 2024, viene evidenziato che la Commissione stessa e gli Stati membri dell'UE hanno assunto la guida nella mediazione di un accordo per allineare i flussi finanziari globali con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e che l'accordo concluso amplia con successo la contribuzione per la finanza per il clima.

Nel comunicato stampa del MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), anch'esso datato 24 novembre 2024, il Ministro ha sottolineato che con i risultati della COP29 si va verso "una finanza climatica più efficace che rifletta i nuovi equilibri globali". Ulteriori elementi sono stati forniti dal Ministro in risposta all'interrogazione 3/01585. Si veda altresì la relazione sulla partecipazione di una delegazione della Commissione VIII alla COP29 di Baku, allegata al resoconto del 17 dicembre 2024.

La relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra, allegata al DEF 2024 evidenzia che l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra al 2030 di almeno il 55% rispetto al 1990, che include anche gli assorbimenti e le emissioni di gas a effetto serra del settore LULUCF (uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura), é ripartito tra:

- emissioni ETS (prodotte da industrie energetiche, settori industriali energivori e aviazione);

- ed emissioni non-ETS, cioè le emissioni dei settori trasporti, residenziale, terziario, piccola industria, agricoltura e rifiuti, normate dalla normativa effort sharing (emissioni ESR).

Viene altresì evidenziato che le recenti revisioni della pertinente legislazione incluse nel pacchetto Fit for 55 prevedono:

- per le emissioni ETS una maggiore riduzione a livello collettivo europeo, che passa dal -43% al -62%;

- per le emissioni ESR una maggiore riduzione che passa dal -30% al -40% rispetto all'anno 2005.

La relazione sottolinea inoltre che "nel pacchetto Fit for 55 sono previste anche delle disposizioni che ridisegnano l'ambito di applicazione del sistema ETS che andrà da subito ad integrare le emissioni provenienti dalla navigazione e, dal 2027, quelle provenienti dal riscaldamento degli edifici e dal traffico stradale che, sebbene regolate con lo strumento ETS, rimarranno comunque incluse nell'Effort Sharing. Inoltre, con riferimento al settore LULUCF, la revisione del Regolamento (UE) 2018/841 prevede che sia raggiunto l'obiettivo di neutralità emissiva al 2025, con riferimento al periodo di contabilizzazione 2021-2025, e un ulteriore obiettivo di assorbimento collettivo delle emissioni al 2030, pari a 310 MtCO2eq, con obiettivo italiano pari ad un assorbimento netto di -35,8 MtCO2 eq. al 2030. Le emissioni di gas a effetto serra (GHG) da usi energetici rappresentano l'82% del totale nazionale pari, nel 2022, a circa 41 milioni di tonnellate di CO2 equivalente [Mt CO2eq] (inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra, escluso il saldo emissioni/assorbimenti del settore LULUCF). La restante quota di emissioni deriva da fonti non energetiche, essenzialmente connesse a processi industriali, gas fluorurati, agricoltura e rifiuti".

Viene altresì evidenziato che "mentre per le emissioni soggette ad ETS l'obiettivo è a livello europeo, essendo il sistema applicato a tutti gli Stati membri in maniera armonizzata e centralizzata", per le emissioni ESR l'obiettivo di riduzione viene suddiviso tra i vari Stati membri. Viene quindi ricordato che il Regolamento (UE) 2023/857 ha fissato per l'Italia un obiettivo di riduzione entro il 2030 del 43,7% rispetto ai livelli del 2005.

La relazione evidenzia che "molto impegnativo e sfidante risulta pertanto essere lo sforzo di riduzione alla luce dell'aggiornamento dell'obiettivo Effort Sharing: per rispettare la traiettoria emissiva del periodo 2021-2030 (traiettoria ancora in fase di definizione), che dovrà portare a una riduzione del 43,7% rispetto ai livelli del 2005, sarà necessario avviare da subito una significativa riduzione delle emissioni pari a oltre il 30% rispetto ai livelli del 2021, da conseguirsi prevalentemente nei settori trasporti e civile (in particolare residenziale e terziario). E' indubbio che il percorso da compiere per conseguire il nuovo obiettivo europeo richiederà un grande sforzo, anche in termini di investimenti, da parte dell'intero sistema paese, anche alla luce degli importanti e profondi mutamenti del contesto economico e geopolitico intercorsi".

Le seguenti tabelle (che sintetizzano le tabelle III.3.1 e III.3.2 della relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al DEF 2024) riportano le stime elaborate nell'ambito dello "scenario di riferimento" e dello "scenario con politiche aggiuntive" relativamente alle emissioni dei settori non-ETS (o emissioni Effort Sharing - ESR) che, per quanto detto in precedenza, rappresentano la quota delle emissioni di gas serra su cui occorrerà agire per raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE.

La relazione chiarisce che:

- lo scenario di riferimento mostra "come dovrebbero evolvere le emissioni italiane, considerando le politiche e misure vigenti a dicembre 2021" ed è pertanto lo stesso presentato nella relazione allegata al DEF 2023 (v. infra);

- lo scenario con politiche aggiuntive "mostra invece l'andamento atteso delle emissioni con l'adozione delle politiche individuate nella bozza di aggiornamento del PNIEC del giugno 2023".

|

(MtCO2Eq.)

|

2005 |

2021 |

2022 |

2025 |

2030 |

2050 |

| Emissioni ESR |

343,1 | 280,0 | 271,5 | 263,0 | 245,6 | n.a. |

| Obiettivi ESR (AEA) |

n.a. | 273,5 | 268,8 | 240,7 | 193,6 | n.a. |

| Distanza dagli obiettivi |

n.a. | +6,4 | +2,8 | +22,2 | +52,0 | n.a. |

|

(MtCO2Eq.)

|

2005 |

2021 |

2022 |

2025 |

2030 |

2050 |

| Emissioni ESR |

343,1 | 280,0 | 271,5 | 251,0 | 215,6 | n.a. |

| Obiettivi ESR (AEA) |

n.a. | 273,5 | 268,8 | 240,7 | 193,6 | n.a. |

| Distanza dagli obiettivi |

n.a. | +6,4 | +2,8 | +10,3 | +22,0 | n.a. |

Nel paragrafo della relazione in questione intitolato "Politiche e misure con orizzonte post 2020 per il raggiungimento degli obiettivi al 2030" sono elencate "le principali politiche e misure introdotte dopo il 2020 e il cui impatto diretto o indiretto (nel caso di politiche volte principalmente al miglioramento della qualità dell'aria) è atteso negli anni successivi e considerato nella valutazione degli scenari di riduzione". Tali politiche sono state adottate con:

- il D.M. Ambiente n. 434 del 21 dicembre 2023, pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2024, di approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC);

- il D.Lgs. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che contiene "molte misure che abilitano e/o incentivano interventi di promozione delle energie rinnovabili, sia come generazione distribuita rivolta all'autoproduzione o alle comunità energetiche, sia come impianti utility scale necessari per aumentare più velocemente il ritmo di crescita delle energie rinnovabili, in tutti i settori di impiego dell'energia. Sono inoltre presenti disposizioni di sostegno dei biocarburanti e dei gas rinnovabili, tra cui il biometano (oggetto di una specifica misura anche nel PNRR)";

- il D.L. 34/2020, che all'art. 119 ha istituito il c.d. superbonus che incentiva interventi di riqualificazione profonda, energetica e sismica, degli edifici residenziali. Per gli interventi non compresi nel c.d. superbonus "continua ad applicarsi l'ecobonus, ovvero il sistema di incentivazione preesistente";

- il D.Lgs. 48/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- il D.Lgs. 73/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- i decreti di approvazione dei progetti di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. Centrale (PREPAC), con cui sono stati stanziati 750 milioni di euro per il periodo 2021-2030;

- il D.M. Ambiente 8 agosto 2023 finalizzato all'attuazione del Fondo nazionale reddito energetico. Tale fondo è finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo, a servizio di edifici residenziali nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. Alla misura sono destinati 200 milioni di euro;

- il D.L. 34/2019 s.m.i. che ha istituito un apposito fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana (un rifinanziamento di tale fondo, per un importo di 90 milioni di euro, è previsto dal comma 2-ter dell'art. 45 del D.L. 13/2023; in virtù di tale rifinanziamento, le risorse del Fondo ammontano complessivamente a 1,1 miliardi di euro per il periodo 2021-2034 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2035);

- la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che, all'art. 1, comma 498, istituisce un Fondo per l'attuazione delle misure del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA), con una dotazione complessiva di 2,3 miliardi fino al 2035;

- il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, che ha stanziato quasi 4 miliardi di euro (per approfondimenti si veda il paragrafo "Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS)" del tema "La mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale");

- il D.L. 141/2019, che prevede specifiche misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle città italiane come ad esempio il "Programma sperimentale trasporto scolastico sostenibile" (art. 3), con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, e il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;

- il D.M. Ambiente n. 137 del 4 ottobre 2022 relativo all'Avviso C.S.E. 2022 "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica" finalizzato alla realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali per un valore di 320 milioni di euro;

- il D.M. Ambiente del 15 settembre 2022 che approva il Piano triennale di ricerca di sistema elettrico per un importo di 210 milioni di euro;

- il D.M. Ambiente 16 novembre 2023 di attuazione generale della seconda fase programmatica dell'iniziativa Mission Innovation, finalizzata all'attivazione di progetti di ricerca e sviluppo in linea con gli obiettivi e gli impegni connessi all'Accordo di Parigi. All'iniziativa sono destinati oltre 500 milioni di euro.

Oltre a tali misure, la relazione ricorda che nel prossimo biennio si aggiungeranno i decreti legislativi di recepimento della direttiva "RED III" (direttiva 2023/2413/UE), della nuova direttiva sull'efficienza energetica (direttiva 2023/1791/UE), della direttiva EPBD IV (direttiva 2024/1275/UE, cd. case green), e delle due direttive ETS (direttive 2023/958/UE e 2023/959/UE).

Viene inoltre sottolineato, per quanto riguarda l'aggiornamento delle misure incentivanti esistenti nonché la formulazione di nuove politiche di efficienza energetica, che si prevede che "venga data priorità allo sviluppo di tecnologie per l'elettrificazione dei consumi, per l'efficienza energetica dei processi e dei prodotti industriali, per la riqualificazione energetica degli edifici".

Viene altresì evidenziato che:

- "per accelerare 'ulteriormente' la riduzione delle emissioni nel settore civile, al fine del raggiungimento dell'obiettivo, in particolare, si dovranno potenziare le politiche e le misure per promuovere l'efficienza energetica nel settore residenziale identificando nuovi strumenti per il coinvolgimento dei privati e del settore pubblico nella riqualificazione del parco edilizio esistente nazionale. Nell'ambito del settore dei trasporti, invece, occorrerà incentivare con maggiore forza misure tese a trasferire gli spostamenti dell'utenza dal trasporto privato a quello pubblico attraverso lo shift modale, ridurre la domanda di mobilità privata con politiche di favore per lo smart working e valutare la riduzione delle giornate lavorative a parità di ore lavorate. Occorrerà altresì un utilizzo pieno della digitalizzazione e della conseguente riduzione di spostamenti fisici, oltre alla promozione della mobilità dolce e degli strumenti per la pianificazione della mobilità";

- "è in atto, anche tramite appositi tavoli di lavoro interistituzionali, la ricognizione dell'efficacia delle misure vigenti e la predisposizione di proposte di aggiornamento e di nuove misure da inserire nella versione definitiva del PNIEC, specialmente nel settore civile e dei trasporti. In particolare, per quanto riguarda il sistema delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, al fine di rispondere agli sfidanti obiettivi per il settore residenziale al 2030 e al 2050 previsti dalle nuove direttive EED e EPBD (c.d. case green) e dal PNIEC, si prevede l'attuazione di una riforma generale delle detrazioni, che affronti con un approccio integrato ed efficiente le opere di riqualificazione degli edifici residenziali esistenti e superi l'attuale frammentazione delle varie detrazioni ad oggi attive";

- è in corso di adozione un apposito decreto ministeriale attuativo del d.lgs. 199/2021 - che definisce l'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nella vendita di energia secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi PNIEC - e sono in corso di aggiornamento il c.d. Conto Termico 2.0 e il c.d. meccanismo dei "Certificati Bianchi";

- sono state approvate disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2 recate dall'art. 7 del D.L. 181/2023, ed è stato emanato il D.M. 30 settembre 2022 sugli impianti per la produzione di calore da risorsa geotermica negli edifici.

La medesima relazione ricorda che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina alla transizione ecologica all'incirca il 40% delle risorse finanziarie totali e che il più ampio stanziamento di risorse è stato previsto proprio per la Missione 2 'Rivoluzione verde e transizione ecologica' e alla Missione 7 'REPowerEU', alle quali "complessivamente é stato destinato oltre il 55,58% dell'ammontare complessivo del Piano, ovvero circa 66,71 miliardi di euro per intensificare l'impegno dell'Italia in linea con gli obiettivi ambiziosi del Green Deal".

Nelle conclusioni della relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al DEF 2024 viene evidenziato che:

Il rafforzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in sede europea operato dapprima con il Green Deal europeo e poi con il pacchetto Fit for 55% (v. supra), ha reso necessario l'aggiornamento del PNIEC adottato nel dicembre 2019, al fine di riflettere i mutamenti strategici nel frattempo intervenuti in sede europea. Di conseguenza, nel mese di settembre 2023 è stata trasmessa al Parlamento la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Dopo poco meno di un anno, con il comunicato stampa del 1° luglio 2024 è stato reso noto che i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti hanno inviato alla Commissione europea il testo definitivo del PNIEC.

Di seguito si sintetizzano i principali contenuti del testo definitivo del PNIEC.

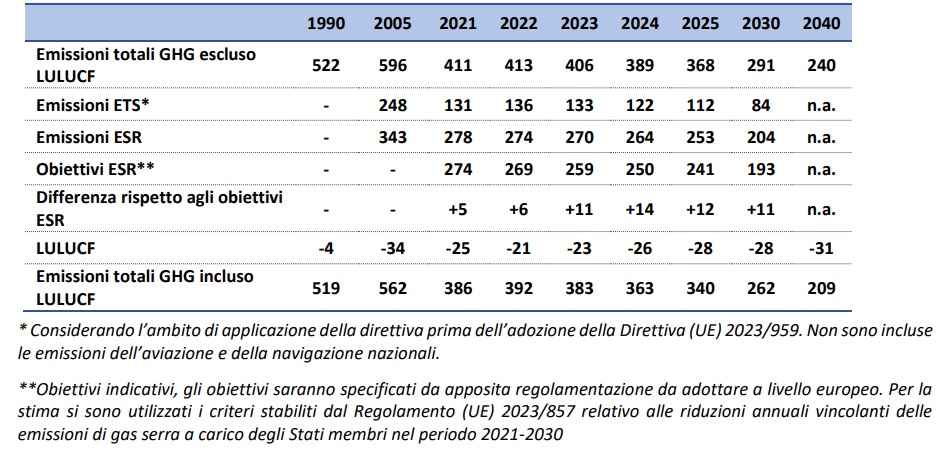

La seguente tabella, tratta dal PNIEC, fornisce i dati storici e le stime delle emissioni nazionali di gas serra nello "scenario emissivo di riferimento a politiche correnti (ovvero considerando l'effetto delle politiche adottate a tutto il 2021)" a confronto con gli obiettivi europei per le emissioni ESR.

In termini di riduzioni percentuali, la situazione al 2030, nello scenario di riferimento, è la seguente:

|

|

PNIEC 2024 Scenario di rif. |

Obiettivi Fit for 55% |

| Emissioni ETS* |

-58% | -62%** |

| Emissioni ESR |

-29,3% | -43,7% |

| Emissioni e assorbimenti LULUCF |

-28,4 MtCO2eq | -35,8 MtCO2eq |

Nel PNIEC (v. pag. 367) viene sottolineato che "a fronte di una riduzione attesa delle emissioni totali dal 2005 al 2030 pari a circa 244 MtCO2eq, ci si aspetta che le emissioni soggette ad ETS si riducano di circa 144 MtCO2eq (oltre il 58%) mentre quelle ESR di 100 MtCO2eq (circa il 29%). Le misure attualmente vigenti appaiono, quindi, più efficaci in termini di riduzione delle emissioni ETS grazie soprattutto all'incremento di rinnovabili nel mix di generazione elettrica. Tuttavia, al fine di promuovere una riduzione delle emissioni climalteranti nei settori ricadenti in ambito ESR (trasporti e civile in primis) una modifica della generazione se non accompagnata da una variazione dei consumi in termini di entità o vettori impiegati, determina vantaggi contenuti. Infatti, per i settori inclusi in ESR lo scenario di riferimento mostra che, anche a seguito della mutata situazione post Covid-19 legata alla ripresa economica e alla modifica dei comportamenti a seguito della pandemia, e degli importanti e profondi mutamenti del contesto geopolitico intercorso, nonostante l'adozione delle misure previste nel PNRR, le emissioni non raggiungono il precedente obiettivo di riduzione del -33% al 2030 rispetto ai livelli del 2005. Molto più impegnativo ed ambizioso risulta essere quindi lo sforzo di riduzione alla luce dell'aggiornamento dell'obiettivo che, ai sensi del recente Regolamento (UE) 2023/857 del Consiglio del 19 aprile 2023, passa al -43,7%. Sarà infatti necessario adottare politiche e misure aggiuntive, che dovranno essere particolarmente incisive nei settori civile e trasporti, come peraltro mostrano già i dati del 2021 e del 2022, ultimi anni per i quali si dispongono di dati statistici definitivi: le emissioni italiane sono state superiori alle allocazioni annuali (AEA), definite ai sensi del Regolamento ESR, rispettivamente di 4,6 e 5,5 MtCO2eq.".

Nel PNIEC viene inoltre evidenziato (v. pag. 76) che, guardando al nuovo obiettivo ESR e al peso dei singoli settori, "il contributo più significativo è rappresentato dai settori dei trasporti e del civile (in particolare residenziale e terziario). Nell'aggiornamento del Piano, è risultata evidente la necessità di adottare politiche e misure aggiuntive finalizzate a conseguire una maggior efficienza energetica nel settore civile (residenziale e terziario), nonché a ridurre la domanda di mobilità e a favorire la diffusione di veicoli a basse emissioni, potenziandone anche la relativa infrastruttura. Nel civile, per conseguire la riduzione delle emissioni al 2030 rispetto al 2005 e promuovere un incremento nel risparmio sui consumi finali di energia, sono state previste misure di accelerazione nel ritmo di efficientamento degli edifici esistenti, rafforzata da una maggiore diffusione di interventi di riqualificazione profonda e dall'applicazione di tecnologie particolarmente performanti (come, ad esempio, pompe di calore e sistemi BACS). Per il settore dei trasporti, la riduzione delle emissioni può essere efficacemente ottenuta, oltre che con la graduale e naturale sostituzione del parco veicolare, innanzitutto grazie sviluppo della mobilità condivisa/pubblica e alla progressiva diffusione dei biocarburanti e di mezzi caratterizzati da consumi energetici ridotti e da emissioni di CO2 molto basse o pari a zero. Inoltre, in prospettiva, un ruolo di impulso alla decarbonizzazione dei settori civile e trasporti verrà dalla direttiva ETS, che prevede, inter alia, la creazione di un sistema ETS ad hoc che disciplinerà anche questi settori: il meccanismo di cap and trade si affiancherà, a partire dal 2027, alle politiche e misure nazionali".

Le tabelle e il grafico seguenti, anch'essi tratti dal PNIEC, mostrano l'evoluzione delle emissioni "attesa nello scenario con le politiche aggiuntive finora individuate", nonché il contributo dei relativi settori.

Il PNIEC evidenzia (v. pag. 463) che, considerando lo scenario con politiche aggiuntive, "l'analisi settoriale nel periodo 2021-2030 mostra:

‐ una fortissima contrazione delle emissioni nelle industrie energetiche (-41%), principalmente dovuta alla riduzione delle emissioni del settore elettrico. In questo settore le emissioni sono direttamente legate alla produzione elettrica da combustibili fossili. La notevole crescita della produzione elettrica da fonti rinnovabili è il fattore determinante, oltre al contributo derivante dal phase out della produzione a carbone;

‐ nel settore dei trasporti una diminuzione delle emissioni del 26% dovuta alla imponente elettrificazione del trasporto auto e, in misura minore, alla penetrazione di biocarburanti, nonché ad un contenimento, seppur contenuto, della crescita della domanda di trasporto privato;

‐ nel settore residenziale una diminuzione delle emissioni del 32% per il notevole tasso di ristrutturazione degli edifici, il costante efficientamento e la progressiva elettrificazione del settore soprattutto grazie alla massiccia penetrazione di pompe di calore;

‐ una più modesta contrazione (-14%) delle emissioni dall'industria, considerando nell'insieme gli usi energetici, i processi industriali e i gas fluorurati; per questo settore si sono verificate delle riduzioni molto consistenti negli anni storici (-39% dal 2005 al 2021), in parte dovute alla crisi economica e in parte alla variazione strutturale delle attività e all'incremento di efficienza dei processi produttivi i cui effetti sono evidenti anche nella riduzione delle emissioni degli anni di proiezione, nonostante l'ipotesi di una importante ripresa produttiva. In questo settore contribuiscono inoltre la conversione del polo di produzione di acciaio di Taranto, e in parte minore il ricorso al CCS e l'incremento dell'utilizzo di gas rinnovabili".

Il grafico seguente, tratto dal testo definitivo del PNIEC, mostra l'evoluzione delle emissioni ESR nei differenti scenari a confronto con i nuovi obiettivi ESR e con quelli precedenti.

Nel commentare tale grafico, il PNIEC sottolinea (v. pag. 77) che, nonostante le politiche identificate (analizzate in dettaglio nel capitolo 3 del PNIEC), "si ravvisa ancora una certa distanza rispetto al nuovo obiettivo Effort sharing. L'insieme di tali politiche, seppur molto ambiziose nei settori civile e trasporti, consente infatti al momento di raggiungere al 2030 una riduzione delle emissioni pari a circa il 40,5%. Per accelerare ulteriormente la riduzione delle emissioni nel settore civile, al fine del raggiungimento dell'obiettivo, in particolare, si dovranno potenziare le politiche e le misure per promuovere l'efficienza energetica nel settore residenziale identificando nuovi strumenti per il coinvolgimento dei privati e del settore pubblico nella riqualificazione del parco edilizio esistente nazionale. Nell'ambito del settore dei trasporti, invece, occorrerà incentivare con maggiore forza misure tese a trasferire gli spostamenti dell'utenza dal trasporto privato a quello pubblico attraverso lo shift modale, ridurre la domanda di mobilità privata con politiche di favore per smart working e valutare la riduzione delle giornate lavorative a parità di ore lavorate. Occorrerà altresì un utilizzo pieno della digitalizzazione e della conseguente riduzione di spostamenti fisici, oltre alla promozione della mobilità dolce e degli strumenti per la pianificazione della mobilità. Anche un maggiore coinvolgimento dei settori non energetici sarà necessario per il raggiungimento degli obiettivi".

Le seguenti tabelle, tratte dal PNIEC, mostrano (nella colonna intitolata "Delta") la stima degli investimenti complessivi richiesti per l'attuazione delle politiche aggiuntive previste dal PNIEC e il fabbisogno ("Delta") di investimenti per il "Settore elettrico (impianti di generazione)", analizzandolo nelle sue varie componenti.

Nel commentare tali tabelle, nel PNIEC viene evidenziato (v. pag. 477) che "considerando il sistema energetico nazionale (senza considerare le infrastrutture di trasporto), si stima che, nel periodo 2024-2030, occorrano oltre 174 mld € di investimenti aggiuntivi cumulati rispetto allo scenario a politiche correnti (pari a un incremento del 27% nel periodo considerato). Tali investimenti sarebbero indirizzati a soluzioni ad alto contenuto tecnologico e di innovazione, che dovrebbero incidere sia dal lato della trasformazione e dell'offerta dell'energia sia da quello del suo utilizzo finale" e che "di rilevante entità sono gli investimenti aggiuntivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili: si stima che nel solo settore fotovoltaico occorrano circa 20 mld € di investimenti aggiuntivi nel periodo 2024- 2030 per realizzare gli obiettivi dello scenario PNIEC rispetto a quanto previsto nello scenario a politiche correnti."

Nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2025 (Doc. CCXL, n. 1) è contenuto un paragrafo intitolato "L'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)" ove si ricorda che "nel mese di dicembre (2024, n.d.r.) è stata attivata la ‘Piattaforma di monitoraggio del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima', quale strumento per l'analisi dell'avanzamento verso gli obiettivi fissati lungo le diverse direttrici d'azione". Secondo i dati di tale piattaforma, lo stato di avanzamento dei principali obiettivi del PNIEC è il seguente:

Oltre a tale infografica, nel succitato paragrafo vengono fornite informazioni su:

Uno specifico paragrafo del DFP 2025 è inoltre dedicato allo stato di attuazione della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR.

In proposito viene evidenziato che le misure di tale missione "rappresentano il valore più rilevante, con un importo di 55,53 miliardi, suddiviso tra quattro componenti" come sintetizzato nel grafico seguente, che riporta gli importi (in miliardi di euro) destinati alle varie componenti della missione considerata:

Nel paragrafo in questione viene inoltre sottolineato che "nell'ambito della missione, a fine dicembre 2024, è stata sostenuta una spesa pari a circa il 36 per cento dell'importo stanziato e risultano attivate misure per oltre il 93 per cento del valore finanziato" e viene riportato il seguente grafico che illustra lo stato della spesa (in milioni di euro) relativamente alle principali misure della missione 2.

Secondo i dati dell'ultima edizione dell'Inventario nazionale delle emissioni di gas serra, diffusi recentemente dall'ISPRA (v. comunicato web del 25 marzo 2025), "nel 2023 le emissioni nazionali dei gas serra diminuiscono del 26% rispetto ai livelli del 1990. Questo andamento è dovuto all'aumento dell'efficienza energetica da fonti rinnovabili, nei settori industriali e al passaggio all'uso di combustibili a minor contenuto di carbonio. Le emissioni di gas serra diminuiscono anche rispetto all'anno precedente (2022) del 6,8% e raggiungono un totale pari a 385 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Non tutti i settori presentano però una riduzione delle emissioni; le emissioni prodotte dal settore dei trasporti, che derivano per oltre il 90% dal trasporto stradale, continuano ad aumentare anche nel 2023 [...]. Nonostante le direttive europee, i livelli emissivi dei trasporti stradali sono rimasti costantemente elevati, attestandosi sui valori del 2014 e determinando così il superamento del tetto massimo consentito. Oltre ai trasporti (28% del totale nazionale), i settori della produzione di energia (21%), residenziale (18%) e dell'industria manufatturiera (13%) sono, nel periodo di riferimento, quelli che contribuiscono ad oltre la metà delle emissioni nazionali di gas climalteranti".

I dati dell'ISPRA evidenziano inoltre che, per quanto riguarda gli obiettivi nazionali stabiliti dal regolamento europeo Effort Sharing, che prevede una riduzione delle emissioni del 43,7% rispetto al 2005, "la mancata diminuzione delle emissioni dei trasporti ha portato a un progressivo avvicinamento dei livelli emissivi italiani ai tetti massimi consentiti, fino al loro superamento registrato nel 2021 (5,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente) e nel 2022 (5,4 MtCO2 eq) e nel 2023 (8,2MtCO2 eq). La riduzione del settore energetico è quindi da attribuire prevalentemente alla riduzione delle emissioni dalle industrie manifatturiere e delle costruzioni che nel 2023 si riducono del 45,2%, così come quelle provenienti dal settore delle industrie energetiche (-47,3% nel 2023), a fronte di un aumento della produzione di energia totale (da 216,9 a 264,7 TWh) e dei consumi di energia elettrica (da 218,7 TWh a 287,4 TWh)".

Le variazioni percentuali citate sono evidenziate nel seguente grafico, che mostra le riduzioni delle emissioni dei vari settori economici dal 1990 ad oggi:

Di seguito si illustrano le principali disposizioni approvate, nella legislatura in corso, in materia di contrasto ai cambiamenti climatici, ma non in senso lato: non vengono infatti considerate diverse norme che, pur avendo un importante impatto in termini di riduzione delle emissioni, rientrano in settori di intervento specifici quali, a titolo di esempio, quelle in materia di bonus edilizi, di mobilità sostenibile e di energia.

Il comma 2-bis dell'art. 45 del D.L. 13/2023 (c.d. decreto-legge PNRR 3) prevede l'impignorabilità delle risorse del Fondo italiano per il clima, istituito e disciplinato dall'articolo 1, commi 488-497, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022).

L'articolo 13 del D.L. 181/2023, rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

L'art. 1, comma 542, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo. Con la sezione II della medesima legge è stata operata una riprogrammazione delle risorse del Fondo, che determina una riduzione di 280 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026.

L'articolo 15, comma 4, del D.L. 60/2024, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

L'articolo 10, comma 11, del D.L. 89/2024, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei.

La delega per il recepimento delle direttive UE 2023/958 e 2023/959 in materia di emission trading system (ETS) è recata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023). Oltre ai criteri di delega generali previsti dalla disciplina nazionale sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE (v. art. 32 della legge 234/2012), l'art. 12 della legge 15/2024 contiene una serie di princìpi e criteri direttivi specifici.

In attuazione di tali disposizioni, il recepimento delle citate direttive è avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147, che ha operato numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. 47/2020.

Tra le principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 147/2024 nel testo del D.Lgs. 47/2020, in recepimento delle disposizioni delle succitate direttive, si segnalano:

- l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo (nuovi articoli da 12-bis a 12-octies);

- la previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. ETS 2) che si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai "combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori" (nuovo allegato I-bis al D.Lgs. 47/2020). La disciplina di tale sistema ETS 2 è recata dal nuovo Capo V-bis (che comprende gli articoli da 42-ter a 42-noviesdecies) del D.Lgs. 47/2020. Tali articoli prevedono, tra l'altro, la messa all'asta (separatamente dalle quote relative agli impianti fissi e ai trasporti aereo e marittimo), a decorrere dal 2027, delle quote disciplinate da tale capo V-bis, nonché che, sempre a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente "può estendere le attività di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori", a determinate condizioni. Viene inoltre previsto, in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia, il rinvio al 2028 dell'inizio della vendita all'asta delle quote disciplinate dal capo V-bis;

- le modifiche relative all'autorità nazionale competente. Una prima modifica (operata all'art. 4) riguarda il Comitato ETS (autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87) che viene organizzato in due sezioni, la seconda delle quali competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956, istitutivo di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Viene inoltre prevista (dall'art. 4-bis) l'istituzione del Comitato ETS 2 quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni del capo V-bis.

Numerose disposizioni relative ai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 sono state introdotte nel corso dell'attuale legislatura.

L'art. 45, comma 1, del D.L. 13/2023 (c.d. decreto-legge PNRR 3) prevede che – nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e al Ministero delle imprese e del Made in Italy – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato alle spese per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione di una serie di attività (elencate dal comma 7 dell'art. 47 del D.Lgs. 47/2020) volte principalmente alla riduzione delle emissioni di gas serra.

L'articolo 4-octies del D.L. 181/2023 modifica il comma 8 dell'art. 23 del D.Lgs. 47/2020, al fine di incrementare di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della misura massima della parte dei proventi delle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

Si fa notare che tale comma 8 è stato successivamente riscritto dal succitato D.Lgs. 147/2024. Il nuovo testo prevede, in particolare, che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa all'ETS, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Sul punto interviene l'articolo 3 del D.L. 19/2025, in corso di conversione. Tale articolo (che si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese) dispone, al comma 1, la destinazione, per l'anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. I successivi commi 2 e 3 provvedono alla copertura degli oneri introdotti dal comma 1, mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione.

Numerose disposizioni in materia di cambiamenti climatici sono contenute nell'art. 45 del D.L. 13/2023 (c.d. decreto-legge PNRR 3).

I commi da 2-quater a 2-octies istituiscono presso il CREA il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Tali crediti non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) e rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile. Le modalità di certificazione dei crediti ai fini dell'iscrizione nel Registro e la gestione del Registro stesso sono definite da linee guida adottate con decreto interministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Elementi di informazione in proposito sono stati forniti in risposta all'interrogazione 5/02335.

Ulteriori norme sono recate dall'art.12 del D.L. 44/2023, che modifica la disciplina della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico (introdotta dall'art. 17-novies del D.L. 80/2021), prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 7 del D.L. 181/2023 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162/2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2, specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa di accompagnamento del decreto-legge, l'urgenza delle misure in questione deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti Hard To Abate (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

Si ricordano infine le disposizioni recate dall'art. 9 del D.L. 76/2024, che estende per l'Agenzia Italia Meteo le facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni, e dall'art. 8 del D.L. 89/2024, che provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2. Nello specifico, sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese Carbon Capture and Storage) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.

Ulteriori disposizioni sono previste dal D.L. 19/2025, in corso di conversione. L'articolo 2, comma 2, di tale decreto, definisce alcune finalità prioritarie del Piano sociale per il clima (PSC). Viene infatti stabilito che, nel rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955 (che disciplina, tra l'altro, la presentazione da parte di ogni Stato membro di un apposito piano sociale per il clima), nell'ambito delle misure di attuazione del PSC sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

Nel corso dell'esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM (2022) 672), la Commissione VIII ha svolto una serie di audizioni informali. A conclusione dell'esame, nella seduta del 25 ottobre 2023 la medesima Commissione ha espresso una valutazione favorevole con condizioni e osservazioni. In relazione a tale parere, la Commissione europea ha trasmesso, in data 15 marzo 2024, un documento (NN 15, n. 351) contenente una serie di chiarimenti.

Nella seduta del 3 aprile 2024 le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) hanno avviato un ciclo di audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

Nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 161, contenente lo schema di decreto legislativo di recepimento delle due nuove direttive ETS (Emissions Trading System) - direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - l'VIII Commissione (Ambiente) ha svolto una serie di audizioni informali. Su tale schema di decreto, la Commissione VIII ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 5 agosto 2024.

Il tema del contrasto ai cambiamenti climatici è costantemente al centro dell'attività di indirizzo e controllo del Parlamento.

Sono degne di nota l'interrogazione 5-01737, relativa all'aggiornamento del PNIEC, l'interrogazione 3-00444, vertente anche sulle iniziative di competenza per l'approvazione definitiva del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), e le interrogazioni 3-00624 e 3-00621, svolte nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 luglio 2023, sulle iniziative contro il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico e sulle politiche volte alla riduzione delle emissioni anidride carbonica.

Di più recente approvazione le mozioni 1-00253 e abbinate (approvate nella seduta dell'Assemblea della Camera del 10 aprile 2024) che recano una serie di impegni al Governo in relazione, tra l'altro, al recepimento della nuova disciplina europea sull'ETS, le mozioni 1-00295 e abbinate (approvate nella seduta dell'Assemblea della Camera del 26 giugno 2024) relative all'adozione della versione definitiva del PNIEC e alle misure per la sua attuazione, nonché la risoluzione 8/00059, approvata dalla Commissione VIII nella seduta del 13 giugno 2024, vertente sull'impatto del cambiamento climatico sulle giovani generazioni e sul loro ruolo nel fronteggiare la crisi climatica. Si fa infine notare che con le mozioni 1-00358 e abbinate sono stati approvati diversi impegni per il Governo in materia di azioni e politiche in materia di cambiamenti climatici.

Nella risposta all'interrogazione 5-03326, resa nel gennaio 2025, il Governo ha evidenziato, dopo aver illustrato gli obiettivi e le misure previsti dal PNIEC, che "il percorso di decarbonizzazione, sarà ulteriormente dettagliato nell'aggiornamento della «Strategia italiana di Lungo Termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra». In coerenza con le necessarie modifiche dell'ordinamento nazionale che il Governo ed il Parlamento vorranno assumere in tale materia, la possibile ripresa della produzione di energia da fonte nucleare potrà pertanto avere un ruolo rilevante anche nella redazione di tale Strategia, orientata verso un orizzonte temporale al 2050, in conformità all'obiettivo sul raggiungimento della neutralità climatica entro quella data, stabilito dall'Unione europea".

Ancora più recente la mozione 1-00408 e abb. (approvata nel marzo 2025) che impegna il Governo, tra l'altro, a intervenire in sede comunitaria per individuare misure in linea con la disciplina degli aiuti di Stato volte a mitigare gli impatti economici dell'ETS, in particolare per il settore energetico e sugli eventuali effetti distorsivi sulla competitività degli Stati appartenenti all'UE, nonché a "favorire in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, recepito nell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, così come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2024 il ricorso all'utilizzo dei proventi delle aste ETS per calmierare i prezzi delle bollette di cittadini e imprese, valutando altresì un incremento della quota destinata a finanziare interventi strutturali per la decarbonizzazione dei settori industriali manifatturieri, come previsto dalla direttiva (Ue) 2018/410 e dalle nuove prescrizioni del pacchetto «Fit for 55»".