E' all'esame del Senato, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025, il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1353, recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".

Il provvedimento è volto a modificare alcuni articoli della Costituzione (gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110), con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. A tal fine, vengono previsti due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Una delle principali innovazioni concernenti i due organi di autogoverno attiene alla composizione degli stessi. Nello specifico, la presidenza di entrambi gli organi è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.

Ulteriore elemento di novità attiene all'istituzione dell'Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti.

Tale organo è composto da quindici giudici selezionati con le seguenti modalità:

Si specifica che il presidente dell'Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.

Il disegno di legge prevede, quindi, la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinnanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.

Le ulteriori disposizioni contenute nel disegno di legge recano modifiche alla Costituzione conseguenti all'istituzione dei sopra menzionati organi, nonché disposizioni transitorie.

Per maggiori approfondimenti si consulti il dossier di documentazione

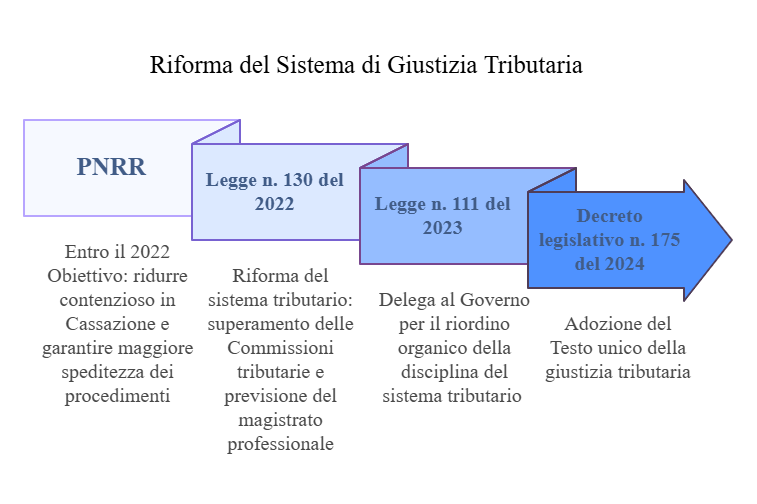

Nell'ambito delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato avviato, a partire dalla XVIII legislatura, un processo di riforma organica del sistema della giustizia tributaria, culminato con l'adozione del Testo unico sulla giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.

La riforma delle commissioni tributarie costituiva uno degli obiettivi (M1C1-35), il cui raggiungimento era fissato per la fine del 2022, assunti dal nostro Paese in sede di Unione europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, l'intervento sulla giustizia tributaria era volto a ridurre il numero di ricorsi che giungono dinanzi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita.

L'obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione della legge n. 130 del 2022.

Con la legge n. 130 del 2022 sono state introdotte una serie di novelle al decreto legislativo n. 545 del 1992 che hanno realizzato una profonda riforma del sistema della giustizia tributaria. Fulcro di tale intervento è rappresentato dal superamento del modello organizzativo incentrato sulle Commissioni tributarie, con la previsione della figura del magistrato tributario a tempo pieno e professionale.

In particolare, all'esito della riforma, la giurisdizione tributaria è articolata in Corti di giustizia tributaria di primo grado, con sede nel capoluogo di ogni provincia, e di secondo grado, con sede nel capoluogo di ogni regione, costituite da magistrati a tempo pieno assunti tramite concorso pubblico per esami.

La competenza giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria concerne le controversie riguardanti:

• i tributi erariali e non erariali;

• il catasto e l'estimo;

• le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.

Le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte dal cittadino nei confronti delle Agenzie fiscali (entrate, dogane, demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella circoscrizione provinciale delle stesse Corti. Le Corti di giustizia tributaria di secondo grado, invece, sono competenti per le impugnazioni contro le decisioni delle Corti di giustizia tributaria di primo grado che hanno sede nella loro circoscrizione regionale.

Con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023, è inoltre previsto che le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie entro il limite di 5.000 euro di valore.

La riforma ha altresì modificato le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria prevedendo che esso vigili sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e possa disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Presso il Consiglio di presidenza sono istituiti un Ufficio ispettivo, con carattere di autonomia e indipendenza, e un Ufficio del massimario nazionale, con la funzione di rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.

É infine istituita, presso la Corte di cassazione, una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria.

Per approfondimenti relativi al contenuto della legge, si rinvia al relativo dossier di documentazione.

Si ricorda, da ultimo, che l'art. 20, commi 2-bis e seguenti, del decreto legge del 22 aprile 2023, n. 44, ha istituito, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Giustizia Tributaria, deputato a svolgere le attività previste dall'art. 24, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs. n. 300/1999, ovverosia la programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria.

Successivamente, con l'art. 1, commi 545, 546 e 547, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) e la relativa tabella di cui all'allegato VII, è stata approvata – nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – l'articolazione organizzativa della nuova struttura dipartimentale.

Con il decreto legislativo n. 175 del 2024 è stato adottato il Testo unico sulla giustizia tributaria, che raccoglie in un unico corpus normativo le disposizioni vigenti sull'ordinamento della giurisdizione tributaria e sul processo tributario.

Tale testo unico, di natura compilativa, è stato introdotto in attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023, con la quale il Governo è stato delegato a provvedere al riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (A.G.193) si veda il relativo dossier di documentazione.

Nella presente legislatura è stato portato a termine un processo di riforma relativo alla disciplina del rapporto di lavoro dei magistrati onorari appartenenti al c.d. ruolo ad esaurimento (ovvero dei magistrati in servizio alla data del 15 agosto 2017, giorno di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017). Si tratta di un tema presente da alcuni anni nel panorama legislativo italiano, anni durante i quali si sono succeduti diversi interventi dovuti alla necessità di correggere una disciplina oggetto di alcune procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea per la mancata conformità con il diritto europeo.

La legge 15 aprile 2025, n. 51, promossa proprio allo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari, ha operato una radicale trasformazione del rapporto di lavoro dei magistrati onorari, regolando in maniera compiuta il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del ruolo ad esaurimento.

La conferma in ruolo per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 (15 agosto 2017) è subordinata, come disposto dalla legge di bilancio per l'anno 2022 (art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021), al superamento di una procedura valutativa consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale ovvero di diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato le funzioni giurisdizionali onorarie. A tal fine, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad indire tre distinte procedure valutative - nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio (decreto 19 maggio 2022), tra i 12 e i 16 anni di servizio (decreto 8 giugno 2023) ovvero meno di 12 anni di servizio (decreto 15 maggio 2024). La conferma è possibile fino al compimento dei 70 anni di età.

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione implica la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma. I magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione alla procedura per la conferma cessano dal servizio.

La legge di bilancio per il 2024 (art. 1, commi 370-373, della legge n. 213 del 2023), ha quindi istituito un apposito Fondo per la magistratura onoraria, destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

La definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari è demandata al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale. La legge stabilisce comunque un limite alla durata di lavoro settimanale (art. 29-bis), ovvero:

Per quanto riguarda permessi, assenze e congedi, si applica il contratto collettivo nazionale "Comparto funzioni centrali" (art. 29, co. 8).

Per i soli magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva la legge (art. 29, co. 6) sancisce il principio dell'incompatibilità dell'attività di magistrato onorario con altre attività lavorative.

A tal fine viene richiamato l'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che dispone per i magistrati il divieto di assumere pubblici o privati impieghi od uffici (ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza), nonché di esercitare industrie, commerci o qualsiasi libera professione.

Sempre ai sensi del citato articolo 16, i magistrati non possono inoltre accettare incarichi di qualsiasi specie, né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del CSM. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici. Il divieto di accettare cariche societarie non si applica nei casi di società cooperative. Inoltre, il nuovo art. 29-ter, rubricato "Incompatibilità", prevede che i magistrati onorari in regime di esclusività:

Ai medesimi magistrati onorari devono altresì applicarsi le cause di incompatibilità stabilite dagli artt. 18 ("incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense") e 19 ("incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede") dell'ordinamento giudiziario.

La legge n. 51 del 2025 (sostituendo integralmente l'art. 30 del d.lgs. 116/2017) precisa che il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati, vice procuratori onorari confermati e prevede quindi che:

Sia per il settore penale che per il settore civile, la competenza del giudice onorario viene definita non attraverso la positiva elencazione delle materie, ma escludendo i procedimenti che non possono essere trattati dal giudice onorario. La legge stabilisce infatti che al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti ad esclusione:

Il compenso dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva non è più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma è definito in via autonoma nella misura di 58.840 euro annui, erogati in tredici mensilità (art. 31-bis).

Il compenso per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva è determinato in 25.000 euro annui, erogati in dodici mensilità.

In entrambi i casi:

Il regime previdenziale per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie prevede l'iscrizione presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alle seguenti altre forme di previdenza e assistenza sociale dell'INPS:

I magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono invece iscritti alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ad essi si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistiche e aggiuntive, previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui i magistrati onorari svolgano attività lavorative aggiuntive. Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche i magistrati onorari che non esercitano in via esclusiva sono assicurati presso l'INAIL. La ripartizione dell'onere delle contribuzioni relative alla Gestione separata dell'INPS e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.

Ferma restando l'iscrizione alla Gestione separata, i magistrati onorari:

La legge ha introdotto nel d.lgs. 116/2017 alcuni articoli (da 30-bis a 30-septies) recanti disposizioni relative ai magistrati onorari confermati in materia di supplenza, periodo feriale, trasferimento, valutazione di idoneità professionale e violazione dei doveri inerenti alle funzioni.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al dossier di documentazione e al relativo tema.

La legge 17 giugno 2022, n. 71, emanata nella XVIII legislatura, è una legge di riforma che ha investito numerosi settori dell'ordinamento giudiziario, dettando norme che vanno dall'accesso in magistratura, all'organizzazione degli uffici, all'eleggibilità e al ricollocamento in ruolo dei magistrati fino ad un nuovo sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura.

Alcune di queste norme sono immediatamente precettive (Capi II, III e IV), mentre per altri aspetti il legislatore ha conferito una delega al Governo (Capi I e V).

Tra le disposizioni immediatamente precettive contenute nella legge n. 71 del 2022 si segnalano, in particolare, quelle relative a:

In attuazione delle deleghe conferite al Governo dall'art. 1, comma 1, nella legislatura corrente sono stati adottati 2 decreti legislativi:

Il decreto legislativo 44/2024 dà attuazione alle deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 modifica il procedimento per l'adozione delle tabelle degli uffici giudicanti di cui all'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario (r.d. 12/1941), inserendo il primo presidente della Corte di cassazione, accanto ai presidenti delle corti di appello, sentito il consiglio direttivo della Corte medesima tra i titolari della proposta di deliberazione o variazione delle tabelle.

Viene inoltre stabilito che le proposte dei presidenti delle corti di appello e del primo presidente della Corte di cassazione siano corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento dell'ufficio e siano redatte in base a modelli standard definiti con delibera del CSM, cui vengono trasmessi per via telematica ai fini dell'approvazione delle medesime da parte dello stesso CSM. Le tabelle e le variazioni si intendono approvate se il CSM non si esprime in senso contrario nel termine di 90 giorni.

L'articolo 2, intervenendo sul d.lgs. 25/2006 (istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari), prevede la facoltà per i componenti non togati (professori universitari e avvocati) di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati.

Ai componenti avvocati è altresì riconosciuto il diritto ad esprimere il proprio voto conformemente alla deliberazione del Consiglio nazionale forense adottata sulla base di segnalazione di fatti specifici da parte dei consigli professionali, che il CNF ritiene debbano comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa.

L'articolo 3, modificando il d.lgs. 26/2006 inserisce tra le finalità della Scuola superiore della magistratura l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, vertenti sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità.

L'articolo 4 detta norme che modificano il d.lgs. 106/2006 (disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero) in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero. Analogamente a quanto stabilito dall'art. 1 per gli uffici giudicanti, sono previsti modelli standard stabiliti dal CSM sulla cui base ha luogo l'adozione del progetto organizzativo dell'ufficio da parte del procuratore della Repubblica. Ove compatibili, si applicano le norme relative agli uffici giudicanti (v. art. 1).

L'articolo 5, modifica il d.lgs. 160/2006 (nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati).

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 intervengono in materia di concorso per l'accesso in magistratura. La principale modifica prevista dalla legge delega, ovvero l'eliminazione delle disposizioni che richiedevano il dottorato di ricerca o il diploma della scuola di specializzazione per l'accesso in magistratura è stata anticipata con l'emanazione del decreto-legge n. 144 del 2022, che ha previsto l'accesso al concorso a coloro che sono in possesso del solo diploma di laurea in giurisprudenza (art. 33).

Le modifiche apportate dal decreto dispongono che la prova scritta sia volta a verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea, mentre per la prova orale ci si limita a modifiche di natura nominale, sostituendo il diritto fallimentare con il diritto della crisi e dell'insolvenza e il diritto comunitario con il diritto dell'Unione europea. Viene inoltre innalzato il limite alla partecipazione al concorso per coloro che sono stati dichiarati non idonei, portandolo da 3 a 4 volte.

Il comma 4 è volto a modificare la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati.

Innanzitutto, con l'introduzione del nuovo articolo 10-bis nel d.lgs. 160/2006, si prevede l'istituzione, presso il Consiglio superiore della magistratura, del fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità telematica, secondo le modalità che individuate dal CSM. Sono elencati tutti gli elementi che dovranno essere inseriti nel fascicolo per ogni anno di attività (i provvedimenti che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato, i dati statistici relativi al lavoro svolto, atti e i provvedimenti redatti dal magistrato scelti a campione, i provvedimenti che, a fronte di gravi e reiterati ritardi, predispongono i piani mirati di smaltimento, le relazioni di ispezione, gli atti relativi a eventuali procedimenti disciplinari). Al fascicolo possono avere accesso i componenti del CSM e dei consigli giudiziari, il magistrato stesso e i dirigenti dell'ufficio.

Quindi, le disposizioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 160/2006, relativo alla valutazione di professionalità vera e propria, vengono in parte integrate, in parte trasposte nei nuovi articoli 11-bis e 11-ter.

Le principali integrazioni al citato articolo 11, concernenti alcuni aspetti attinenti alla verifica sono:

All'articolo 11-bis del d.lgs. 160/2006, riguardante il procedimento di valutazione, le principali novità rispetto al sistema di valutazione previgente consistono:

Per quanto riguarda l'esito della valutazione di professionalità, di cui al nuovo articolo 11-ter del d.lgs. 160/2006, si dispone che:

I commi 5 e 7 riguardano il conferimento di funzioni e incarichi (il comma 6 reca una norma di mero coordinamento).

Il comma 5 dà attuazione agli specifici principi di delega relativi alle funzioni di legittimità, ovvero l'incarico di consigliere presso la Corte di cassazione (funzioni giudicanti) o di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione (funzioni requirenti).

Per il conferimento delle suddette funzioni oltre al conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, già richiesto dall'articolo 12 del d.lgs. 160/2006, si aggiunge l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno 10 anni; inoltre si prevede che la partecipazione alla procedura riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati sia limitata a quelli che abbiano ottenuto ottimo nel giudizio di valutazione.

Viene poi introdotto l'articolo 12-bis, che disciplina compiutamente i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di legittimità. In primis viene stabilito che anche al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990, (legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi), quindi sono indicati i requisiti che il magistrato deve possedere per poter partecipare alla procedura (quarta valutazione di professionalità, esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno 10 anni, capacità scientifica e di analisi delle norme), la composizione della commissione giudicante nominata dal CSM, e composta di 5 membri (3 magistrati, 1 professore universitario, 1 avvocato), il punteggio da attribuire per ciascuno dei 3 parametri designati (attitudini, merito e anzianità).

Il comma 7 introduce gli articoli da 46-bis a 46-terdecies nel d.lgs. 160/2006 al fine di dare attuazione ai principi di delega relativi al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

I principali aspetti della nuova disciplina riguardano:

Infine, il comma 8 apporta un intervento di mero coordinamento normativo, conseguente alle modifiche apportate all'articolo 11 in materia di sospensione dal trattamento economico dei magistrati, mentre il comma 9 conferisce lo svolgimento delle funzioni attribuite a livello distrettuale al presidente della corte di appello, al procuratore generale, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati alle omologhe figure presso la Corte di cassazione (primo presidente della Corte di cassazione, procuratore generale, Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense).

L'articolo 6 reca alcune modifiche alla disciplina della formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza prevedendo che possano essere ammessi a tale formazione anche coloro che non abbiano ancora conseguito la laurea ma abbiano superato tutti gli esami previsti. Il conseguimento della laurea costituisce tuttavia titolo di preferenza, qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti.

Il decreto legislativo 45/2024 introduce disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, di regola tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti solo previo collocamento fuori ruolo ovvero, nei casi specificamente previsti dalla legge, previo collocamento in aspettativa. È comunque consentito agli organi di autogoverno autorizzare lo svolgimento di incarichi senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa nei casi in cui lo preveda una specifica disposizione di legge, con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

Devono essere svolti con il collocamento fuori ruolo, gli incarichi di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro, nonché gli incarichi di: capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali.

Si prevede, inoltre, che il magistrato può essere collocato in aspettativa senza assegni (articolo 3) per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità tra pubblico e privato. In tal caso il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo

Il collocamento fuori ruolo (articolo 4) non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:

In entrambi i casi, non si tiene conto dei periodi in cui il magistrato è stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e dei periodi in cui ha svolto incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.

Sono tuttavia previste una serie di eccezioni alle limitazioni temporali illustrate. Le limitazioni temporali non si applicano infatti:

Il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza (articolo 5). Tale interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.

In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature.

Il decreto fissa una presunzione di interesse dell'amministrazione tutte le volte in cui la legge affida esclusivamente a magistrati lo specifico incarico, nonché per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Non si ritiene invece sussistente l'interesse dell'amministrazione di appartenenza quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.

Di regola non può essere collocato fuori ruolo il magistrato:

L'organo di governo autonomo può sempre valutare la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché per lo svolgimento di incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero.

Il decreto individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo (articolo 7), da applicare quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili, secondo il seguente ordine:

La procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo (articoli 8-9) prevede che la richiesta sia inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione che richiede di conferire l'incarico al magistrato, la quale è tenuta a specificare la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo.

Con specifico riguardo ai magistrati ordinari, nel caso in cui la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, il CSM deve inoltrare al Ministro della giustizia copia dell'istanza e della documentazione rilevante, per consentire al Ministro di formulare eventuali osservazioni.

È altresì prevista l'acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato, assenso revocabile fino al momento in cui inizia l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente. Il magistrato è inoltre tenuto ad allegare all'atto di assenso:

La sussistenza dei presupposti per il collocamento fuori ruolo è accertata dall'organo di governo autonomo che ne dà conto in apposita motivazione (l'articolo 10).

I limiti di permanenza fuori ruolo (articolo 11) per i magistrati sono fissati:

Non c'è alcun limite temporale per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti, comunque denominate, previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

Al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa, l'istituzione conferente l'incarico deve redigere una dettagliata relazione dell'attività svolta dal magistrato; quest'ultimo può altresì richiedere che una relazione sia redatta anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi (articolo 12).

Il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo (articolo 13) è fissato in:

a) 180 magistrati ordinari;

b) 25 amministrativi;

c) 25 contabili.

Oltre al limite assoluto vige anche un limite relativo di 40 unità di magistrati collocabili presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali.

Ancora una volta, è prevista una deroga ai limiti per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.

Le disposizioni dettate dal decreto non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo, e di Governo (articolo 14), per i quali esistono specifiche norme della legge 17 giugno 2022, n. 71 (artt. 19 e 20, che si occupano, rispettivamente, del ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi).

La disciplina introdotta dallo decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 21 aprile 2024 (articolo 15).